Inizio una nuova serie di pubblicazioni brevi per questo blog tornando sull’argomento architetture (im)possibili. Questa volta però non parleremo di città, bensì di quelle dimensioni che non possiamo percepire nell’esperienza quotidiana, ma in cui siamo ugualmente immersi.

Ho scelto nuovamente tre personaggi molto rappresentativi che hanno consegnato la loro fama e le loro idee alla letteratura, e forse qualcuno di loro grazie a quelle parole vivrà ancora per molti e molti anni nella memoria dei lettori. Sto parlando di Robert Heinlein, Charles H. Hinton e Edwin A. Abbott. È di nuovo un trittico dunque, e la fantascienza è di nuovo presente, a rimarcare ancora una volta il suo ruolo vitale nello stimolare il pensiero, con un occhio ben piantato sulla realtà.

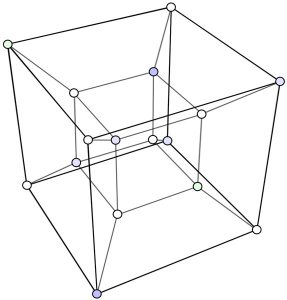

I tre scrittori hanno dedicato almeno una parte della loro opera alle dimensioni, ovvero la misura dello spazio e del tempo secondo criteri matematici. In particolare Charlen Hinton è in qualche modo ricordato come il profeta della quarta dimensione, avendoci dedicato lunghi studi e alcuni racconti matematici tra gli anni ’80 del XIX secolo e i primi del XX, anzi si può dire che quasi tutta la sua opera è dedicata a questa ricerca. Da non dimenticare che egli inventò il termine tesseract per indicare la rappresentazione geometrica di un ipercubo,una forma geometrica costituita da 24 facce quadrate bidimensionali e 8 facce tridimensionali cubiche. Una forma molto conosciuta e usata nella fantascienza letteraria e cinematografica più moderna. Edwin Abbott, contemporaneo di Hinton, scrisse un romanzo breve chiamato Flatland – A romance of many dimensions. Pubblicato nel 1884, il romanzo narra l’avventura di un uomo proveniente da un ipotetico universo a due dimensioni che viene a contatto con un abitante di un universo a tre dimensioni. L’opera si può leggere sotto tanti punti di vista, quello politico, filosofico e ovviamente scientifico, ma ne parleremo più avanti. Importante è invece che Hinton lo lesse e ci ragionò sul piano concreto.

Questa prima puntata però è dedicata a uno dei più importanti scrittori di fantascienza del secolo scorso, Robert Heinlein, autore di opere fondamentali per il genere come “Straniero in terra straniera” (Stranger in a Strange Land, 1961), “Fanteria dello spazio” (Starship Troopers, 1959), “Il terrore dalla sesta luna” (The Puppet Masters, 1951) e “Universo” (Universe, 1941). Non è della sua opera generale che parlerò, ma di un singolo racconto, intitolato “La casa nuova” (And He Built a Crooked House, 1941), presente in due bellissime antologie italiane, la prima dal titolo “Racconti matematici”, curata da Claudio Bartocci per la Einaudi (2006), la seconda è un vero caposaldo, si tratta de “Le meraviglie del possibile”, pubblicata per la prima volta da Einaudi nel 1959, ridotta in tascabile nel 1973, e ristampata integralmente del 1992, sempre per gli stessi curatori, Sergio Solmi e Carlo Fruttero. Arricchita da una preziosa prefazione dello stesso Solmi e di una nota di Fruttero, la raccolta è d’obbligo per tutti gli amanti della fantascienza o per chi volesse avere un primo assaggio di questo genere. All’interno infatti si trova il meglio del meglio, gli autori presenti sono Asimov, Bradbury, Van Vogt, Simak, Brown, Matheson, Wells, Robinson, Tenn, Dick, Miller Jr., Miller, Piper, Heinlein, Sheckley, Keyes, Clarke e lo stesso Fruttero. Manca solo Frederik Pohl effettivamente, di cui si sarebbe potuto aggiungere per esempio “Il tunnel sotto il mondo” (The Tunnel Under the World, 1955), nonostante si tratti di un racconto molto più lungo rispetto agli altri presenti. Tralasciando questa sottigliezza, il lavoro di Solmi e Fruttero resta, come già detto, preziosissimo e fondamentale anche dal punto di vista della conservazione dei testi, non sempre facilmente reperibili.

“La casa nuova” è, probabilmente, uno dei lavori più ironici di Heinlein, e infatti la forma del racconto ,come nella letteratura dell’orrore e del terrore (uso entrambi i sostantivi perché a mio parere indicano due tipi di narrazione diversi per contenuti e stile), si presta molto a un certo tipo di fantascienza. Gli autori che vissero e lavorarono tra gli anni ’30 e gli anni ’60 circa pubblicavano molto sulle riviste dedicate al genere. I racconti erano spesso pubblicati a puntate e bisognava scrivere in fretta, condensare un’idea, renderla appassionante per i lettori che non sempre cercavano un approfondimento. A volte il racconto dava la possibilità di concentrarsi su un’idea sola ma brillante (basti vedere tutti i racconti di Frederick Brown) in modo che non si perdesse l’attenzione su ciò che era importante. D’altronde la fantascienza funziona così, si dà per scontato un presupposto che si basa su fattori scientifici ma senza che essi siano necessariamente approfonditi. Asimov, da scienziato qual era, spiegava anche nel dettaglio, e così faceva Clarke, ma non si perdeva mai di vista la narrazione, l’idea di fare letteratura era ben presente a questi autori. Il racconto permetteva di non perdersi in spiegazioni troppo lunghe e in visioni troppo larghe che avrebbero tolto quell’atmosfera di sogno, di mistero, di scoperta, che è propria della fantascienza. Cos’è, per esempio, che ci spinge alla ricerca di una meta? Il fatto che non possediamo una visione del tutto, la voglia tutta umana di andare sempre un po’ più là, di gettare lo sguardo nell’abisso, di avanzare nello sconfinato. Il racconto di fantascienza è uno stimolo per tutto questo.

“Io non penso a una casa come a una caverna imbottita e tappezzata; concepisco la casa come una macchina d’abitazione, un processo vitale, una cosa viva, dinamica, che cambia secondo l’umore di chi vi abita […]. Ma perché dobbiamo lasciarci inceppare dalle concezioni congelate dei nostri avi? […]. La geometria statica di Euclide è forse la sola matematica? Dobbiamo gettare completamente alle ortiche la teoria Picard-Vessiot? E dei sistemi modulari, che ne facciamo? […] Possibile che non ci sia posto in architettura per la trasformazione, la omomorfologia, le strutture azionali?

– Che mi venga un colpo se lo so, – rispose Bailey. – Per me, è lo stesso che parlarmi della quarta dimensione.

– E perché no? Perché dovremmo limitarci alla… Un momento! – S’interruppe per fissare il vuoto con aria assorta. – Homer, credo che tu abbia colpito nel segno. In fin dei conti, perché no? Pensa alla infinita ricchezza di articolazioni e rapporti esistente nelle quattro dimensioni. Che casa, che casa… – Rimase in silenzio, immobile, mentre i suoi pallidi occhi sporgenti ammiccavano meditabondi.

Bailey gli scosse il braccio.

– Svegliati, Teal. Di che accidente stai parlando, delle quattro dimensioni? La quarta dimensione è il tempo; non puoi piantar chiodi nel tempo.

Teal rispose con un’alzata di spalle.

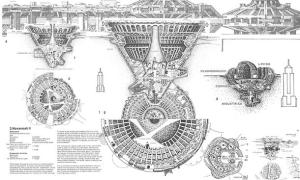

– D’accordo, d’accordo. Il tempo è una quarta dimensione, ma io sto pensando a una quarta dimensione spaziale, come lunghezza, larghezza e spessore. Come economia di materiali e comodità di strutture non potresti trovare di meglio. Per non dire nulla del risparmio di terreno da costruzione: potresti costruire una casa di otto vani sul terreno normalmente occupato da una casa d’un solo vano. Come un tesseract…

– Che cos’è un tesseract?

– Non sei mai andato a scuola in vita tua? Un tesseract è un ipercubo, una figura quadrata a quattro dimensioni, così come un cubo lo è a tre e un quadrato a due.

[…]”

(Estratto da “La casa nuova”)

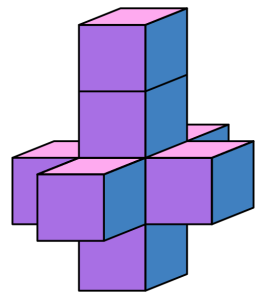

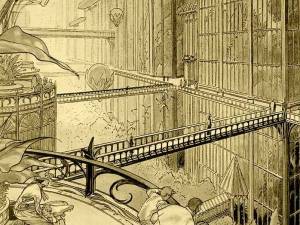

La storia narra quindi di un architetto insoddisfatto delle geometrie a disposizione per costruire abitazioni che decide di costruire per una coppia di amici una casa del tutto fuori dal normale. La costruirà infatti come un ipercubo sviluppato nelle sue otto dimensioni “esterne” (quattro di queste sono disposte una sull’altra in altezza e le altre quattro collocate come balconi al “primo piano”), quando i due coniugi andranno a vedere la casa davanti ai loro occhi apparirà solo un cubo. Durante la notte, infatti, un terremoto ha colpito la struttura che è “rientrata” in se stessa, inglobando le sue dimensioni e aprendo spazi infiniti che coesistono contemporaneamente all’interno del cubo. I tre entreranno dentro e dovranno cercare di uscirne, lo spazio infatti muta di continuo e si apre verso la quarta dimensione. Tra le tante esperienze che affronteranno ci sarà anche quella di inseguire se stessi.

Il racconto come avrete capito è semplicemente geniale, in poche pagine Heinlein riesce a condensare una quantità spaventosa di visioni inspiegabili, tramite espedienti narrativi coinvolgenti lo scrittore prova a immaginare cosa succederebbe se i sensi di un essere umano entrassero in contatto con forme e dimensioni con cui l’esperienza umana non può avere a che fare, cose di cui non possiamo avere percezione.

Essendo un politopo, il tesseract può essere ruotato nello spazio quadri-dimensionale  in cui giace muovendosi nello spazio e/o nel piano. Ovvero potrebbe passare dalla forma bidimensionale a quella quadrimensionale (contenuta in quella bidimensionale) e viceversa ruotando. Da qui parte l’intuizione di Heinlein. Coerentemente coi giusti presupposti geometrici, i protagonisti tridimensionali vedono ogni area della casa come infinita e ciclica: le stanze che compongono la struttura appaiono ripetersi senza fine, collocate e connesse in un assetto incomprensibile secondo l’aspettativa razionale basata su tre dimensioni. Se potessimo vivere davvero un’esperienza simile e ammettendo che i nostri organi sensoriali fossero in grado di cogliere tali aspetti, affacciandoci alle finestre da una dimensione superiore coglieremmo con lo sguardo una porzione spaziale del mondo esterno molto più ampia di quella comunemente osservabile, riuscendo a scorgerne anche i lati che normalmente restano nascosti nella prospettica naturale e consueta per noi umani “abituati” alle tre dimensioni, le uniche di cui possiamo avere esperienza diretta. Ed è proprio tutto questo quello che succede ai tre protagonisti.

in cui giace muovendosi nello spazio e/o nel piano. Ovvero potrebbe passare dalla forma bidimensionale a quella quadrimensionale (contenuta in quella bidimensionale) e viceversa ruotando. Da qui parte l’intuizione di Heinlein. Coerentemente coi giusti presupposti geometrici, i protagonisti tridimensionali vedono ogni area della casa come infinita e ciclica: le stanze che compongono la struttura appaiono ripetersi senza fine, collocate e connesse in un assetto incomprensibile secondo l’aspettativa razionale basata su tre dimensioni. Se potessimo vivere davvero un’esperienza simile e ammettendo che i nostri organi sensoriali fossero in grado di cogliere tali aspetti, affacciandoci alle finestre da una dimensione superiore coglieremmo con lo sguardo una porzione spaziale del mondo esterno molto più ampia di quella comunemente osservabile, riuscendo a scorgerne anche i lati che normalmente restano nascosti nella prospettica naturale e consueta per noi umani “abituati” alle tre dimensioni, le uniche di cui possiamo avere esperienza diretta. Ed è proprio tutto questo quello che succede ai tre protagonisti.

Alla fine l’ipercubo è un postulato teorico della fisica quantistica, ovvero la fisica che studia quei fenomeni che muovono la materia, ciò di cui non possiamo avere esperienza e che non è governato dalla fisica newtoniana. Il prefisso iper indica la possibilità di rappresentare forme oltre le tre dimensioni, il termine tesseract è invece applicabile solo alla forma quadrimensionale. La quarta dimensione è riconducibile anch’essa alla fisica quantistica, partendo dall’ipotesi secondo la quale questa dimensione è lo spazio-tempo, bisogna chiedersi:

- cosa un mondo quadridimensionale può avere in comune con un mondo tridimensionale (ovvero andrebbe scritto un nuovo capitolo di Flatland…)

- cosa da un mondo tridimensionale si può dedurre che si possa incontrare in un mondo quadridimensionale (e qui ci ha pensato Heinlein…)

- cosa comporterebbe un passaggio dall’uno all’altro dei mondi (vedi sempre Heinlein) [adattato da Wikipedia]

Come si può vedere, e qui torniamo a quanto detto inizialmente, la fantascienza ci ha già pensato, ci è già arrivata, o perlomeno ha provato a fornire uno spunto solido, una risposta alle nostre domande, un punto di arrivo e, simultaneamente, di partenza per il nostro percorso, divertente si, ma mai scelto a caso.

Una curiosità: Heinlein, nelle sue giornate di 72 ore, cercò davvero di costruire una casa del futuro, anche se non in quattro dimensioni, qui l’articolo.

A proposito, il racconto di Heinlein è presente in questi giorni nelle edicole nella collezione Urania. Oltre al già citato “La casa nuova”, nel volume sono presenti altri racconti dell’autore che appartengono alla sua produzione meno fantascientifica e più “orrorifica”, un’incursione non consueta per Heinlein e un motivo in più per leggerli.